Biographie Jacquelin Francoise-Marie

Recherches de Jean-Marie Germe de l'AGCF (Amitiés Généalogiques Canadiennes-Françaises, courriel 2 juillet 2013). Pour améliorer la qualité les images des registres, nous les avons cherché dans les archives du département Eure-et-Loir.

Sources:

Jean-Marie Germe Gazette de l'Acadie (AGCF) Poitiers (Année 2001)

Jean-Marie Germe DGFA Université de Moncton ( Année 2003 ) page 131 http://www.umoncton.ca/umcm-ceaac/files/umcm-ceaac/wf/wf/pdf/corrections.pdf

Jean-Marie Germe- Bull AGCF N° 27 - (Année 2008) .

Françoise Jaquelin

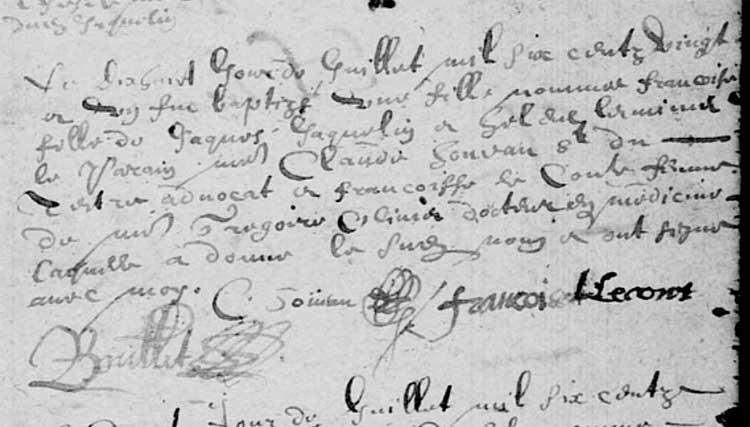

b 18 juillet 1621 Nogent-le-Rotrou, Notre-Dame

fille de Jacques Jacquelin médecin à Nogent-le-Rotrou et Hélène L'Herminier

Parrain Claude Hourreau Sieur du Tertre, avocat

Marraine Françoise Lecompte épouse Grégoire Olivier, médecin

(baptême de ses soeurs, même paroisse: Gabrielle 22 janvier 1619, Louiose 5 avril 1623

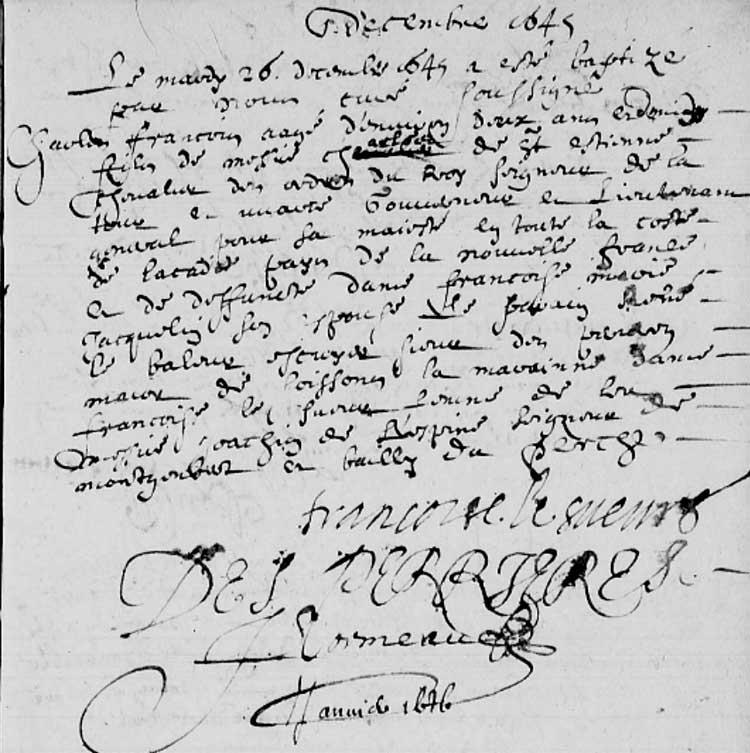

Son fils Charles-François de Saint-Etienne de Latour, né en Acadie en 1643 a été baptisé le 22 décembre 1645 à Nogent-le-Rotrou, Notre-Dame.

Fils de Charles de Saint-Etienne gouverneur d'Acadie et defunte Françoise Marie Jacquelin.

Parrain René Le Balleur, Sieur de Perrières, Major de Soissons

Marraine Françoise Le Sueur, épouse Joachim de Lespine, Bailly du Perche

(BMS Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou, Notre-Dame 1642-1661, baptêmes, p.43)

Concernant son mariage (contrat de mariage à Paris avec le représentant Guillaume Desjardins) - voir recherches Université de Lyon

http://recherche.univ-lyon2.fr/grac/323-Du-nouveau-biographie-Marie-Catherine-Desjardins.html

Extrait de l'essentiel:

Guillaume Desjardins assure très activement le recrutement d’hommes destinés à peupler les colonies pour le compte de Charles de Saint-Étienne de La Tour, notamment pendant les années 1640 à 1643, lesquels embarqueront sur les navires « L’Amitié », « Le Jacques », « Le Saint-Pierre », ou encore « Le Saint-Clément ». Il est présent lors de la signature de contrats et participe au versement de l’avance faite, au même moment, aux futurs colons en partance pour la Nouvelle-France.

De toute évidence, Guillaume Desjardins est un homme en qui le gouverneur de l’Acadie a mis sa confiance puisqu’il sera chargé tant de ses affaires commerciales que de ses affaires privées. Il eut pour mission de lui trouver une épouse. Le choix se portera sur Françoise-Marie Jacquelin, née le 18 juillet 1621 à Nogent-Le-Rotrou, fille d’Hélène Lerminier et de Jacques Jacquelin, docteur en médecine. Un contrat de mariage fut établi le 31 décembre 1639 à Paris [4] et fut signé en l’absence du futur époux par Guillaume Desjardins, sieur de Saint-Val, capitaine de marine pour le roi. On ignore si le choix de la future épouse fut établi grâce à des liens familiaux ou relationnels car celle-ci, originaire du Perche, résidait donc assez peu loin d’Alençon, où vécut Guillaume Desjardins pendant son enfance.

Pour accomplir cette tâche, ce dernier était porteur d’une procuration provenant du port Saint-Louis, fort de La Tour, lieu de résidence de Charles de Saint-Étienne de La Tour en Acadie, datée du 19 août 1639. Elle stipulait que Guillaume Desjardins avait pouvoir de représenter le sieur La Tour là où sont ses intérêts, et particulièrement de rechercher une épouse tout en s’engageant à ce que le mariage soit célébré selon le rite catholique. D’ailleurs, deux frères capucins signèrent cet acte pour sceller l’engagement. Desjardins se devait d’accomplir cette mission le plus rapidement possible puisqu’il était précisé qu’il devait revenir avec la future mariée d’ici à la fin de l’année 1639, ou au début de l’année suivante, si possible. L’épouse de Guillaume Desjardins, Catherine Ferrand, fut sollicitée pour être témoin du mariage, dont la cérémonie se déroula en 1640 à Port Royal en Acadie.

------------

Ci-dessous un extrait de Radio-Canada (les recherches de Jean-Marie Germe n'étaient pas connues)

|

On dit qu’elle est originaire de la région de Paris. Elle aurait été fille de barbier ou fille de médecin... Son histoire est difficile à reconstituer. Françoise-Marie Jacquelin est connue sous le nom de Madame de La Tour, un nom qu’elle n’a jamais porté. Une chose est sûre : elle était huguenote, donc protestante et a vécu à La Rochelle.

Un mariage

En 1640, Françoise-Marie Jacquelin accepte la demande en mariage de Charles de Saint-Étienne de La Tour, gouverneur de l’Acadie. Le couple s’installe au fort La Tour, à l’embouchure de la rivière Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Mais l’Acadie de cette époque est une véritable poudrière. Au lieu de s’apeurer, Françoise-Marie Jacquelin plonge tête première dans l’affrontement entre deux seigneurs guerriers.

Une guerre de seigneurs

En 1632, le Traité de Saint-Germain-en-Laye restitue l’Acadie à la France. Charles de La Tour est confirmé dans ses fonctions de gouverneur. Il fait surtout affaire avec les huguenots, donc les protestants.

|

La France envoie un autre gouverneur, appuyé des catholiques, Isaac de Razilly. Le capitaine du bateau s’appelle Charles de Menou d’Aulnay. Il deviendra l’ennemi juré de Charles de La Tour.

À la mort de Razilly, une lutte ouverte commence entre les partis de Charles de La Tour et de Charles de Menou d’Aulnay. Françoise-Marie Jacquelin est d’un grand recours pour son mari. Elle rassemble fournitures et hommes en Angleterre, en France et à Boston afin de contrer les ambitions de leur rival, Charles de Menou d’Aulnay.

Une héroïque bataille

En 1645, alors que de Charles de La Tour est absent du fort de La Tour, le sieur d’Aulnay lance une attaque. Françoise-Marie Jacquelin accepte courageusement le commandement du siège. Malgré une lutte héroïque, elle capitule trois jours plus tard, à la suite de la promesse de Charles de Menou d’Aulnay d’épargner la garnison.

Mais Charles de Menou d’Aulnay ne tient pas parole. Françoise-Marie Jacquelin, la corde au cou, assiste à la pendaison de tous ses hommes. Épargnée, elle meurt trois semaines plus tard, en captivité.

Épilogue

Le fort La Tour, situé à l’embouchure du fleuve Saint-Jean, aux abords de la baie de Fundy, a joué un rôle capital dans le développement de l’Acadie à ses débuts. Une plaque trilingue, français anglais et malécite, en marque maintenant l’emplacement.

Le fort Saint-Louis, construit en 1630 par Claude de La Tour, père de Charles, est aujourd’hui un site historique du comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse. C’est là que le père a essayé de convaincre le fils d’abandonner le dernier rempart de la France en Acadie.

Après les conquêtes des Kirkes, William Alexandre envoya des colons au Cap-Breton et à Port Royal pour y fonder des colonies écossaises.

En 1654, Port Royal tombe aux mains des Anglais et le roi d’Angleterre Charles II rebaptise l’Acadie Nouvelle-Écosse.

De son premier mariage avec une Amérindienne, Charles de La Tour aura au moins trois filles qu’il amena en France en 1632.

L’aînée des filles, Jeanne, épousa un riche marchand de Castine, Maine. Elle eut cinq enfants. Elle est l’ancêtre de bon nombre d’Acadiens, dont les Bourgeois, Boudreau, Dugas et Leblanc.

La deuxième, Antoinette de La Tour, devient la première religieuse née en terre d’Amérique. Elle devient bénédictine à Touraine. La troisième se fit probablement ursuline.

L’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick Louis Robichaud est l’un des descendants notables du troisième mariage de Charles de La Tour avec la veuve de Menou d’Aunay

Source:

http://www.radio-canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=26717&numero=1594

Voir aussi biographie en ligne

JACQUELIN, FRANÇOISE-MARIE (Saint-Étienne de La Tour), héroïne acadienne, née en 1602 en France, morte en 1645 au fort La Tour.

On ne sait rien de précis au sujet de son milieu. Charles de Menou d’Aulnay affirme qu’elle était la fille d’un barbier du Mans et qu’elle devint actrice à Paris, mais on n’en à aucune preuve et il semble plus probable qu’elle fût la fille d’un membre de la petite noblesse. En 1640, elle accepta, la demande en mariage de Charles de St-Étienne de La Tour que lui communiquait le représentant de ce dernier à La Rochelle, Desjardins Du Val. Elle se rendit à Port-Royal où la cérémonie eut lieu la même année. Le couple s’établit au fort La Tour, situé à l’embouchure de la rivière Saint-Jean, et qui devint sa maison. Elle y donna naissance à un fils.

Presque immédiatement après son mariage, elle soutint courageusement son mari dans sa lutte contre d’Aulnay, lutte dont l’enjeu était l’Acadie. En 1642, forçant le blocus que d’Aulnay avait établi à la rivière Saint-Jean, elle parvint en France où elle en appela avec succès de l’ordre du roi d’après lequel son mari devait être arrêté et envoyé en France pour répondre à l’accusation d’infidélité. On lui permit de ramener un bâtiment de guerre chargé d’approvisionnements pour le fort La Tour au port de Saint-Jean. Deux ans après, elle se rendait encore en France, cette fois pour découvrir que son mari était absolument discrédité à la cour à la suite d’accusations portées par d’Aulnay. Bien qu’on lui défendît à elle-même de quitter la France, Mme de La Tour emprunta de l’argent à des amis et elle s’enfuit en Angleterre où elle acheta des vivres et fréta un navire pour se rendre à la rivière Saint-Jean. Le voyage dura six mois, parce que le commandant du navire, le capitaine Bailey, s’était arrêté au Grand Banc pour pêcher. Au large du cap de Sable, le navire fut arrêté par d’Aulnay, mais Mme de La Tour se cacha dans la cale où elle échappa aux recherches. Lorsque le navire arriva à Boston, elle intenta un procès au commandant aussi bien pour le retard injustifié que pour son refus de la conduire à la rivière Saint-Jean comme il avait été convenu. Grâce aux £2 000 qu’elle obtint en compensation, Mme de La Tour fréta trois navires, avec lesquels elle réussit à forcer le blocus que d’Aulnay maintenait dans le port de Saint-Jean. Elle arriva chez elle dans les derniers jours de 1644.

Au début de la nouvelle année, d’Aulnay lança contre le fort La Tour une attaque qui échoua. Peu après, La Tour, ne recevant pas de ravitaillement de France, décida de se rendre à Boston pour y demander de l’aide aux Anglais. Des déserteurs apprirent à d’Aulnay qu’il avait quitté le fort et que la garnison ne comprenait plus que 45 hommes. D’Aulnay décida aussitôt de renouveler son attaque et il arriva à la rivière Saint-Jean le 13 avril à la tête d’environ 200 hommes. Son émissaire, porteur d’une sommation, fut vite renvoyé par Mme de La Tour qui, ayant assumé le commandement du fort, était résolue à se battre s’il le fallait. Le combat qui suivit fit rage pendant trois jours et fut l’événement le plus dramatique de l’histoire du Nouveau-Brunwick, de l’avis de W. F. Ganong.

En dépit de pertes relativement élevées, la lutte se poursuivait. Le dimanche de Pâques, soit le quatrième jour du siège, le bombardement de d’Aulnay avait démoli une partie du parapet du fort et d’Aulnay avait pu débarquer un détachement accompagné de deux canons. On raconte qu’un mercenaire suisse de service au fort (Hans Vaner où Vannier) laissa cette troupe ramper jusqu’aux murs des fortifications pendant que les défenseurs se reposaient où assistaient aux cérémonies pascales. Le bruit de l’assaut contre la palissade alerta la garnison qui accourut aux postes de défense. Un combat corps à corps s’ensuivit à l’intérieur même du fort avec de lourdes pertes de part et d’autre. En fin de compte, d’Aulnay rappela ses hommes, jurant qu’il accorderait « quartier à tous » si Mme de La Tour acceptait de capituler. À cause des pertes qu’avait subies sa petite garnison, des grands dégâts causés au fort et de l’épuisement des vivres et des munitions, Mme de La Tour estima que la situation était désespérée. Elle ordonna à ses hommes de se rendre.

Les événements qui suivirent alors restent embrouillés par la partialité et les animosités personnelles, et sont rendus encore plus confus par les préjugés des érudits. En conséquence, nous ne pourrons peut-être jamais nous en faire un tableau bien net. Toutefois, des récits relativement impartiaux, tels que celui de Nicolas Denys, concordent en substance. On apprend ainsi que, dès qu’il prit possession du fort, d’Aulnay oublia sa promesse, ne tint aucun compte des conditions de la capitulation et ordonna l’arrestation de la garnison de La Tour. On dressa tout de suite une potence et tous les soldats capturés au fort furent pendus, à l’exception de l’homme (probablement André Bernard) qui avait consenti à se faire le bourreau de ses camarades. On força Mme de La Tour à assister à ces exécutions, la corde au cou. Elle devait mourir trois semaines plus tard.

Cette vaillante femme n’avait passé que cinq ans en Acadie. Pourtant sa place est assurée dans l’histoire de ce pays. Elle eut la distinction d’être la première Européenne à vivre, à établir un foyer et à élever une famille au Nouveau-Brunswick. Ni les périls de la mer, ni les dangers de la guerre, ni les horreurs d’un long siège n’eurent raison de son courage. Voilà, assurément, l’héroïne la plus remarquable des débuts de l’histoire acadienne.

|