Biographie Lemoine Charles

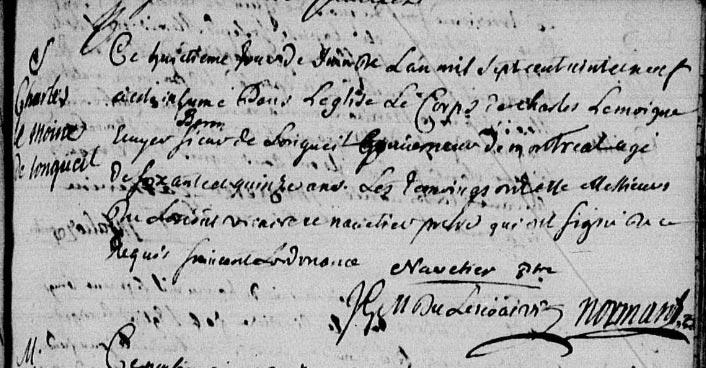

Décès de Charles Lemoyne, seigneur de Longueuil le 7 juin 1729, inhumation le 8 juin 1729 à Montréal

LE MOYNE DE LONGUEUIL, CHARLES, baron de Longueuil,

seul Canadien d’origine créé baron en Nouvelle-France, officier, gouverneur de

Trois-Rivières, puis de Montréal, administrateur intérimaire de la

Nouvelle-France, fils de Charles Le Moyne* de Longueuil et de Châteauguay

et de Catherine Thierry (Primot), baptisé à Montréal le 10 décembre 1656 et

décédé au même endroit le 7 juin 1729.

L’aîné

des célèbres frères Le Moyne fut élevé en France, comme page d’un parent

de Buade* de Frontenac, le maréchal d’Humières. Il embrassa très tôt la

carrière des armes et, en 1680,

devint lieutenant dans le régiment de Saint-Laurent. Un an plus tard, il

épousait, à Paris ou à Versailles, Claude-Élisabeth Souart d’Adoucourt, dame

d’atour de Madame de France (Charlotte-Élizabeth de Bavière) et nièce du

sulpicien Gabriel Souart*, premier curé de Montréal.

En 1683 il était de retour en Nouvelle-France puisque, le 4 novembre, Le Febvre* de

La Barre le recommandait sans succès à Seignelay pour remplacer l’ivrogne

Jacques Bizard* au poste de major de Montréal.

Au début

de l’année suivante, Charles Le Moyne de Longueuil fils recevait de ses

parents la seigneurie de Longueuil et ses dépendances qu’il s’employa, sans

tarder, à mettre en valeur. Parallèlement, il allait bientôt commencer à gravir

les échelons de la carrière militaire au Canada et faire preuve de la bravoure

caractéristique de sa famille. Devenu lieutenant d’infanterie de marine en mars

1687, il commanda quatre compagnies dans l’armée que Brisay de Denonville lança contre les

Tsonnontouans. Longueuil s’y conduisit si bien que lé gouverneur, dès son

retour à Montréal, le signala au ministre comme un des deux plus remarquables

officiers de cette campagne. Il recommanda, dans les termes les plus flatteurs,

qu’on accordât à Longueuil le grade de capitaine que ce dernier n’obtint pas,

cependant, avant quatre ans.

Au

lendemain du massacre de Lachine, au début d’août 1689, Longueuil eut le bras fracassé d’un coup de fusil en

pourchassant les Iroquois. L’année suivante, il s’illustra avec son frère

Le Moyne* de Sainte-Hélène au siège de Québec par Phips*. Tous deux, à la

tête de 200 volontaires

montréalais, attaquèrent l’avant-garde anglaise qui progressait vers la ville,

le long de la rivière Saint-Charles. Sous le feu nourri des Canadiens cachés

dans les fourrés, l’ennemi dut retraiter à la fin d’un après-midi de combat

acharné. C’est alors que Longueuil reçut une blessure au côté qui aurait pu

être mortelle, n’eût été sa corne à poudre qui le protégea. Sa fracture du bras

n’était alors mê,me pas guérie ; il dut aller la soigner aux eaux de

Barèges, en France, au printemps de 1691.

Au

cours des négociations de paix franco-iroquoises de 1694, le grand chef onontagué Teganissorens

déclara solennellement, le 24

juin, que les Cinq-Nations avaient adopté comme leurs enfants Charles

Le Moyne de Longueuil et Paul Le Moyne de Maricourt, en remplacement de

leur père décédé. Dans leur lettre du 15 octobre 1698, Frontenac et Bochart

de Champigny demandaient instamment à Louis XIV d’ériger en baronnie la

seigneurie de Longueuil, en considération de ses loyaux services et des dépenses

énormes qu’il avait faites pour son établissement, « Son fort, sa maison

et tous les accompagnemens nous donnant, quand nous les voyons, disaient le

gouverneur et l’intendant, une idée des châteaux de France fortifiés ».

Louis XIV signa donc, le 26 janvier 1700, des lettres patentes par lesquelles

il faisait barons de Longueuil Charles Le Moyne et ses descendants.

C’était reconnaître d’une façon éclatante les mérites de la famille

Le Moyne et le remarquable essor donné par le baron à sa seigneurie,

« dans laquelle il travaille à establir trois paroisses, disait le roi, et

pour la conservation des dits habitants pendant la guerre, il a fait bastir à

ses frais un fort flanqué de quatre bonnes tours, le tout de pierre et

maçonnerie avec un corps de garde, plusieurs grands corps de logis et une très

belle église, le tout décoré de toutes les marques de noblesse, [...] et le

tout accompagné d’un nombre considérable de domestiques, chevaux et esquipage,

tous lesquels batiments, lui ont couté plus de soixante mille livres, tellement

que la dite seigneurie est à présent une des plus belles de tout le pays, et la

seule fortifiée et bastie de cette manière, qui a considérablement contribué à

la conservation de tous les habitants des seigneuries voisines, [...] ».

Le 3

juillet 1703, la croix de chevalier de Saint-Louis venait s’ajouter aux faveurs

royales dont Le Moyne de Longueuil allait continuer de se montrer digne,

particulièrement à titre d’ambassadeur auprès des Onontagués. Car, la guerre

entre la France et l’Angleterre ayant éclaté en mai 1702, à propos de la

succession d’Espagne, on pouvait craindre une invasion anglaise de la

Nouvelle-France par New York, en collaboration avec les Indiens des

Cinq-Nations, voisins d’Albany. Pour cette raison et pour conserver aux

Français la traite de l’Ouest, il importait de maintenir les Iroquois dans la

neutralité. Rigaud de Vaudreuil

charge donc Longueuil, au printemps de 1704, d’aller chez les Iroquois

« contrebalancer les Anglais quy sont sans cesse dans leurs villages ».

Puis, en juin 1709, inquiet de l’accélération des préparatifs de combat à

Albany et des manœuvres d’Abraham Schuyler envoyé chez les Onontagués

« pour chanter la guerre » et « présenter la hache » de la

part de Sa Majesté britannique, le gouverneur met toute la colonie en état

d’alerte. À l’automne, Longueuil, major de Montréal depuis mai 1706, offrit de

retourner chez les Onontagués qui l’avaient invité par un collier à venir

« racomoder les affaires que les flamants avoient gastées ». Son

ambassade fut un succès. Les Onneiouts, les Goyogouins et les Onontagués le

reçurent avec enthousiasme, « chacun s’efforçant de luy faire

caresse ». Ils lui promirent de résister aux menaces comme aux promesses

des Anglais et de s’abstenir de prendre part aux hostilités. Lors de la

conférence du 17 juillet 1710, Longueuil parvint à maintenir les sachems

onontagués et onneiouts dans les mêmes dispositions.

Cependant,

la chute de Port-Royal, en octobre 1710, vint ébranler la confiance des Indiens

dans la puissance française : Longueuil fut de nouveau dépêché chez les

Iroquois, au printemps de 1711. Il s’assura la fidélité de nombre d’entre eux,

mais plusieurs demeuraient sensibles aux séductions des Britanniques. Les

Onontagués lui firent pourtant cadeau d’une portion de terrain où il se

construisit une cabane, au milieu d’eux. Il revint à Québec durant l’été,

accompagné de députés de cette tribu. Le 7 novembre, les autorités de la

colonie écrivaient au ministre : « Sa Majesté doit estre asseurée du

Zele du sieur de Longueil pour tout ce qui regarde son service ; depuis la

mort du Sieur de Maricourt son frere, il a esté obligé pour mesnager les

iroquois de faire plusieurs voyages chez eux, et meme d’y faire quelque sejour,

abandonnant volontiers sa famille et toutes ses affaires particulieres pour

Mesnager ces nations, ses negociations avec eux ont toujours reussy avec touts

les agrements qu’on peut avoir avec des nations comme celles la, il est fort

sensible, Monseigneur, a la grace que vous luy avez procuré lannée derniere, et

Les Sieurs de Vaudreüil et Raudot [Raudot]

peuvent vous asseurer par avance, qu’il meritera toutes celles que vous luy

faites esperer ». Cette grâce, c’était la lieutenance de roi de Montréal

accordée à Longueuil le 5 mai 1710. En juillet suivant, il reçut une autre

faveur : une deuxième augmentation de sa seigneurie de Longueuil, la

première datant du 25 septembre 1698. De plus, le 24 mars 1713, Vaudreuil et

Bégon* agrandirent d’ « une lieue de terre de front sur une lieue et demie

de profondeur, le long de la rivière Richelieu [...] » la seigneurie de

Belœil qu’il avait achetée le 25 février 1711.

Le 7

novembre 1716, Ramezay et Bégon

faisaient part au Conseil de Marine de la nécessité de construire un poste au

nord de Niagara, se fondant sur les renseignements fournis par Longueuil qui se

rendait annuellement chez les Iroquois. Le baron, qui avait succédé le 7

mai 1720 à Galiffet* comme gouverneur de Trois-Rivières, eut pour mission,

l’année suivante, de rendre les Iroquois favorables au projet de construction

des Français.

L’habile

négociateur devint, le 9 septembre 1724, gouverneur de Montréal et continua,

par la suite, d’user de son influence auprès des Cinq-Nations. Il s’agissait

surtout, alors, d’empêcher l’établissement, à l’embouchure de la rivière

Chouaguen (Oswego ?), d’un fort anglais qui pouvait ruiner le commerce des

Français avec les pays d’en haut.

À la mort

de Vaudreuil, en 1725, Longueuil fut chargé de l’administration générale de la

Nouvelle-France, en attendant la nomination d’un nouveau gouverneur.

Le baron espérait être choisi, jugeant normal de passer, comme l’avaient

fait Callière et Vaudreuil, du

gouvernement de Montréal à celui de la colonie. Il fut déçu. On refusa de

placer un Canadien à la tête de la Nouvelle-France à cause du népotisme dont

avaient fait preuve Vaudreuil et sa femme qui était née dans la colonie.

Devenu

veuf, Longueuil se remaria en 1727, à l’âge de 71 ans, avec Marguerite

Legardeur de Tilly, veuve de Louis-Joseph Le Gouès de Grais et de Pierre

de Saint-Ours. Avec sa première femme, Longueuil avait eu plusieurs

enfants, dont Charles*, deuxième baron et troisième seigneur de Longueuil, et

Joseph, appelé communément le chevalier de Longueuil, de qui descend la seconde

branche des Le Moyne de Longueuil.

Le premier

baron de Longueuil mourut le 7 juin 1729. Il avait été un brillant militaire,

un colonisateur entreprenant et un instrument remarquable de la politique

indienne de Vaudreuil. (src biographies Canada, University of Toronto/Université Laval)

|